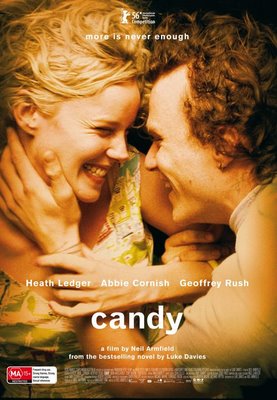

"CANDY" , de Neil Armfield [Austrália, 2006, 116', com Heath Ledger, Abbie Cornish e Geoffrey Rush]. Vejo alguns perigos nesses filmes sobre viciados em drogas pesadas: o perigo de acabar fazendo um elogio semi-descarado ao comportamento auto-destrutivo e niilista, fingindo que ser junkie é a coisa mais cool e adorável desse mundo; o perigo de ser "unilateral", destacando só o fator "trágico" e destruidor das "drogas" sem nunca citar as possibilidades de uma transformação de consciência positiva ou os prazeres que elas possibilitam; e o perigo, no outro extremo, de cair num discursinho moralista que só sabe proibir, dizer que não pode e retratar uma "juventude perdida" que tá precisando de disciplina e palmatória...

Da década de 90 pra cá, principalmente, uma boa leva de filmes envolvendo junkies chegaram às telas conseguindo driblar esses erros e acabaram virando semi-clássicos do cinema contemporâneo: por exemplo a clássica sátira grotesca que é o Trainspotting de Dayne Boyle, a tragédia modernosa e epifânica de Réquiem Para um Sonho, a crônica dark e realista do Drugstore Cowboy do Gus Van Sant, entre outros menos impressionantes... Apesar de eu gostar dos três, tenho lá minhas objeções a cada um deles: os personagens de Trainspotting me parecem mais personagens caricaturais saídos de alguma HQ contracultural do que pessoas reais; Réquiem Para Um Sonho exige uma mente disposta a ser bombardeada por aquele monte (às vezes excessivo) de pirotecnias e pirações visuais; e o Drugstore Cowboy, pelo menos no meu caso, me pareceu "frio" demais, sendo que eu num pude sentir nenhuma ligação afetiva ou de identificação com aqueles personagens...

Este Candy, primeiro filme do diretor australiano Neil Armfield, se não chega a ser um primor de originalidade, pelo menos merece um lugar ao lado dos três citados como um dos melhores "filmes sobre drogados" que já foram feitos - principalmente por dar ao espectador um casal junkie memorável, Dan & Candy, que parecem gente de verdade, quase que uma versão reloaded de Sid & Nancy (mas sem o punk rock como trilha sonora)...

Este Candy, primeiro filme do diretor australiano Neil Armfield, se não chega a ser um primor de originalidade, pelo menos merece um lugar ao lado dos três citados como um dos melhores "filmes sobre drogados" que já foram feitos - principalmente por dar ao espectador um casal junkie memorável, Dan & Candy, que parecem gente de verdade, quase que uma versão reloaded de Sid & Nancy (mas sem o punk rock como trilha sonora)..."Quando você pode parar, não quer; quando quer parar, não pode..." - é o que diz o personagem de Geoffrey Rush ao casal protagonista de Candy, numa frase que serve bem pra descrever o dilema de todos os junkies. E é nessa armadilha que eles vão cair: a ilusão de que conseguiram atingir um paraíso terreno através dos entorpecentes vai fazer com que eles continuem usando, mais e mais, até que percebam, tarde demais, que o paraíso se transformou numa prisão infernal... Como quem lê um romance de William Burroughs, vamos acompanhando a via-crúcis desses dois amantes que, apesar de viverem sim momentos lindos e idílicos de dar inveja (muito bem simbolizados por aquelas cenas maravilhosas filmadas debaixo d'água, quando eles parecem dois bebêzinhos se deliciando num oceano de sensações gostosas...), têm que passar por todos os imensos sofrimentos, privações e coisas fodidas da vida junkie.

Sim, é a velha história contada mais uma vez: dois jovens que se tornam escravos das substâncias químicas, que supostamente deveriam trazer a libertação, vão sendo conduzidos por ela - como marioenetes na mão da Deusa Heroína... - a "fazer bobagem". O filme se concentra na narração das aventuras e desventuras do casalzinho enquanto faz todo o possível e o imaginável para conseguir aquelas substâncias preciosas - que os seus corpos já consideram tão vitais quanto água ou oxigênio. E vocês sabem: para um junkie não existe lei nem moral, não existem limites nem proibições: o único poder a que respondem é o mandamento do corpo sedento que exige, que berra, que suplica por uma agulha na veia. E eles, claro, farão de tudo - incluindo trapaças, roubos e prostituição - para conseguir droga, enquanto tentam manter muito à custa a fachada de marido e mulher "normais" e saudáveis, principalmente tentando enganar os pais da moça. Apesar de uma certa previsibilidade (pelo menos para quem tem consciência de qual é o percurso natural percorrido por todo junkie: sempre em direção ao inferno...), dá pra assistir Candy com muito gosto.

Só como comédia, Candy já vale a sessão: o filme consegue ser imensamente cômico em vários momentos, mostrando as estratégias espertalhonas que os dois amantes usam pra faturar grana fácil (indo vender a máquina de lavar alheia, escondendo óculos de sol em copos de refrigerante e passando trotes para descobrir senhas de cartão de crédito, por ex.). Mas o filme não fica empacado na comédia levinha e visita a tragédia e o drama num pulo - e vai fundo.

Consegue realmente atingir alguns extremos de dolorosidade que deixam o espectador de coração apertado - especialmente a cena em que Candy tem uma overdose e recebe injeção de sal na veia, no maior improviso; a cena que envolve um feto humano abortado sendo acariciado; e os dias e dias de convulsões, calafrios e vomitação quando os dois passam pelo tormento intolerável de uma crise de abstinência que impõe a si mesmos... Não é para os estômagos sensíveis.

A Candy que dá nome ao filme, e que supostamente deveria ser a personagem principal, consegue ser uma personagem bem irritante, muitas vezes - e isso não por falta de talento da atriz Abbie Cornish, que manda muito bem. Candy é uma menininha mimada e temperamental, filha única de uma família burguesa, acostumada a ser paparicada e a receber de mão beijada tudo o que quer. Manipuladora e cínica, explode muito fácil em histerias e crises nervosas, como se estivesse numa TPM full time.

Já Dan, o personagem de Heath Ledger (conhecido como um dos caubóis de Brokeback Mountain), é um verdadeiro perdido na vida, sem família, sem trampo e sem rumo; sua vida inteira se resume aos seus dois amores: Candy e a heroína. Ledger, num de seus melhores papéis, encarna muito bem esse sujeito que, apesar de perdido, consegue continuar sempre gente-boa e sossegado. Depois de ter caído apaixonado por essa loura estonteante e irresistível que é Candy, ele sempre se esforça por não brigar e nunca morder a isca que ela coloca para ele explodir... E olha que ele precisa ter um sangue-frio imenso pra não estourar de raiva com todas as encheções de saco de Candy, que muitas vezes lhe trata como lixo, taca cinzeiros de vidro maciço na cabeça, quase rachando-lhe o crânio, e lhe corneia com a maior indiferença pelos sentimentos dele...

Que as coisas acabassem mal era bem previsível, desde o início, e até mesmo o nome dos três "capítulos" do filme - "heaven", "earth" e "hell" - já dão a dica de que o ônibus tá descendo a encosta... Mas a maneira como a coisa termina, sem nenhuma grande tragédia melodramática, mas também sem soluções fáceis e convenientes, é até inesperada e, no meu ver, muito adequada pra fechar o filme dando ao espectador o que refletir.

Por que será que Dan, que dizia que "Candy era tudo para ele", não se empolga e se anima quando ela ressurge das cinzas do vício, depois da reabilitação, limpinha e saudável, para visitá-lo? Por que, justo nesse momento tão alegre de reencontro, ele meio que dá o ultimato ao relacionamento? Seria simples dizer que ele, talvez, simplesmente não a amasse mais. Mas essa explicação não me satisfaz, até porque aquele último beijo foi ainda o beijo de dois apaixonados... E fiquei pensando.

E pensei que uma das possibilidades para aquele rompimento meio brusco era a de que ele, Dan, estivesse tentando salvar Candy de um imenso perigo: ele mesmo. Ele sabia que tinha feito mal pra ela, como um veneno ou uma comida que dá alergia; talvez se sentisse até um tanto culpado por ter levado-a pelo "mau caminho", por tê-la iniciado nas drogas pesadas, por tê-la "puxado" para o seu mundo. E então se decide, ao reencontrá-la, "salvá-la". Talvez.

Aqueles minutos finais, com os dois sentados frente a frente numa mesa de um restaurante vazio, me pareceram uma maneira muito sutil e interessante de acabar o filme. As palavras, naquele momento, pareciam engasgadas na garganta dos dois e o diálogo se deu mais através dos corpos, dos toques, dos beijos, dos olhares, das lágrimas - algo que me fez lembrar o plano final do Marcas Da Violência, do Cronenberg, também marcado por um "diálogo silencioso". Ao final de Candy, são os rostos que conversam e que se passam mensagens: são os sinais na face destruída e cansada dele, aqueles olhos margeados pela roxidão das olheiras, que "confessam" a Candy e ao mundo que ele prossegue na vida junkie. São aquelas lágrimas e aquele "there's no turning back" que ele diz, balbuciado, que mostra que ele não se vê com chance alguma de se reerguer... Ele que, aliás, não tem um papai compreensivo e cheio da grana que iria interná-lo num clínica de reabilitação, ele que não tem ninguém no mundo que se importe se ele está vivo ou não, ele que, no fundo, está completamente abandonado... um caso perdido.

E Candy, depois da perdição e da loucura, reaparece naquele restaurante decadente tendo voltado a ser a loira lindinha e radiante, com jeito de top model, limpinha das drogas, de volta ao modo burguês de ser... E é como se Dan lhe dissesse, só com os olhares, com uma tristeza abissal misturada os restos de amor que ainda tem por ela: "Vai embora, Candy... Vá embora que tudo o que eu consigo fazer é te puxar pra baixo, pro meu buraco... Some daqui, amor, que eu só posso te estragar..." Prefere não possui-la, abrir mão dela, deixá-la voar, e isso por saber que, por mais que a ame, ele não vai lhe trazer nenhum bem.

E Candy, depois da perdição e da loucura, reaparece naquele restaurante decadente tendo voltado a ser a loira lindinha e radiante, com jeito de top model, limpinha das drogas, de volta ao modo burguês de ser... E é como se Dan lhe dissesse, só com os olhares, com uma tristeza abissal misturada os restos de amor que ainda tem por ela: "Vai embora, Candy... Vá embora que tudo o que eu consigo fazer é te puxar pra baixo, pro meu buraco... Some daqui, amor, que eu só posso te estragar..." Prefere não possui-la, abrir mão dela, deixá-la voar, e isso por saber que, por mais que a ame, ele não vai lhe trazer nenhum bem.Ou talvez não seja nada disso. Talvez a coisa não tenha nada a ver com "generosidade" ou preocupação com a felicidade dela. Pode ser que tudo o que ele queria, ao dizer esse doloroso adeus, era superar outro de seus vícios: uma linda menina loura com nome açúcarado, de quem seu corpo tinha mais necessidade do que de água, e que agora era preciso aprender a viver sem...

(8.8 / 10.0)